Rasa Kota, Rasa Desa

Beberapa bulan lalu, seorang sahabat berkunjung ke Cirebon. Saya menjemputnya di Stasiun Kereta Api Kejaksan. Sepanjang jalan menuju Sumber, obrolan mengalir begitu saja. Hangat, sesekali diselingi canda gurau. Begitu sampai di kediaman kami, ia tampak terkejut.

“Bro, ini kita sudah di Sumber?” tanyanya. Saya hanya mengangguk sembari tersenyum dan sedikit mengangkat alis mata. “Kok gak terasa yah kalau kita sudah memasuki ibukota kabupaten,” ungkapnya. Belum juga saya tanggapi, ia kembali berujar “Perasaan tadi tidak ada tanda-tanda atau tata kota yang menunjukkan kita sudah memasuki Kota Sumber.”

Saya hanya tertawa. Untung dia tidak menyebut kata: semrawut, kumuh, atau ruwet. Mudah-mudahan bukan karena dia tidak enak mengungkapkannya saja. Apapun itu, yang jelas dia tidak mengungkapkan sesuatu yang negatif. Sepertinya hanya ‘rasa kota’ yang ia tidak temukan ketika memasuki Sumber.

Rasa kota tentu penting bagi wilayah yang memiliki predikat ibukota kabupaten. Tanpa itu, bak sayur asem tanpa garam. Tiada asin, tiada gurih, alias cemplang dan hambar. Jika itu yang dirasakan tamu yang berkunjung ke Sumber, maka mari kita kaca diri: benarkah demikian?

Dulu, rasa kota identik dengan keramaian, hiruk pikuk ekonomi, bangunan modern nan permanen, lengkap dengan sarana dan prasarana. Kini rasa kota mulai bergeser pada ketertaaan semua lini kehidupan, kelengkapan sarana, bersih, nyaman, dan ‘rasa desa’, yakni asri serta banyak area hijau.

Jika melihat Soreang, Ibukota Kabupaten Bandung, rasa kota itu lebih terasa dibanding Sumber. Kenapa membandingkan dengan Soreang? Karena keduanya dalam era yang sama berdiri sebagai ibukota baru kabupaten.

Sumber resmi menjadi ibukota Kabupaten Cirebon berdasarkan PP Nomor 33/1979, dan ditempati sebagai ibukota pada 1988. Soreang ditempati sebagai ibukota Kabupaten Bandung pada 1990 (sebelumnya di Baleendah). Artinya secara waktu sama, bahkan Sumber dibangun lebih dahulu. Tapi kenapa Soreang lebih memiliki rasa kota?

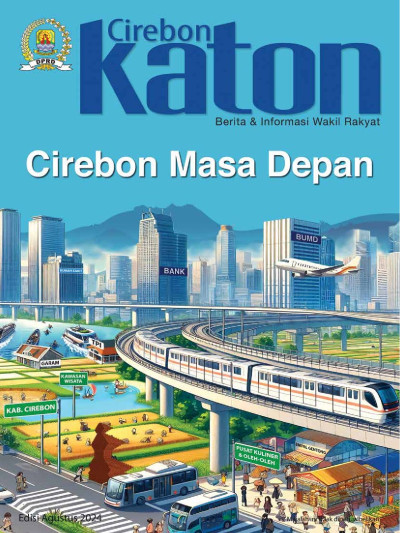

Pertanyaan itu bukan untuk masa lalu, tapi tantangan untuk masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita bangun Sumber agar mewujud menjadi ibukota kabupaten yang sesungguhnya. Sehingga, bukan hanya melahirkan wow bagi para tamu, tapi juga membuat warga ibukota bahagia.

Selain ibukota kabupaten, bagaimana dengan desa? “Sepertinya sudah kehilangan desanya, sampah dimana-mana,” celetuk sang kawan ketika saya ajak menelusuri beberapa desa. “Ini sebenarnya desa apa kota?” ucapnya lagi.

Pertanyaan itu tidak saya jawab. Saya memahami bahwa pertanyaan itu sebenarnya hanya menghindari perkataan bahwa ‘desa kok kumuh’. Ini semakin menguatkan tekad bahwa dalam waktu dekat Kabupaten Cirebon harus segera bebas sampah.

Selain itu, pertanyaan sang kawan juga mengingatkan tentang konsep ideal pedesaan ke depan. Bahwa desa di masa yang akan datang adalah desa yang memilki ‘rasa kota’. Desa yang tetap mempertahankan ciri khas kedesaannya, yakni asri, hijau, dan sejuk; namun memilki rasa kota, yakni tersedianya fasilitas dan sarana prasarana seperti layaknya kota.

Jika hari ini di kabupaten Cirebon belum tersedia faslitas pengelolaan sampah di tingkat desa, bahkan di kota, maka jangan harap memiliki Sumber sebagaimana layaknya ibukota kabupaten. Kota yang memilki rasa desa. Juga, jangan harap dapat mewujudkan desa yang asri dengan rasa kota.

Betul bahwa tidak semua desa berwajah tak jelas. Tentu, desa yang sudah berasa kota harus kita apresiasi. Desa yang lainnya mari kita bangun bersama. Mulailah dengan melihat secara lapang, dan membangun visi bersama: desa rasa kota, dan kota rasa desa. Disitulah Cirebon bahagia.